呼吸器科

呼吸器科とは

呼吸器科は、鼻から喉、気管、肺と空気の通り道となる器官の病気に対する分野です。

くしゃみや咳のような症状から、チアノーゼと言われる粘膜や舌の色が紫色になる程の呼吸困難を引き起こす病気まで病態は多彩であり、呼吸という生命維持に不可欠な仕事を行う器官の病気であるため、命に関わるような緊急疾患も非常に多い分野です。

そのため早急な処置が必要な場合も多く、ご家族様にも「様子をみる」ことを心がけていただき、おかしい場合はすぐに連絡を頂ければと思います。

呼吸器科のよくある症例

呼吸器科の病気は大きく分けると上部気道(鼻、咽頭、喉頭、気管)と言われる肺に至るまでの空気の通り道と下部気道と言われる肺の中の病気に分けられます。

さらに胸の中(胸腔内)の腫瘤や胸水、お腹の臓器が胸腔内に入り込む横隔膜ヘルニアでも呼吸器症状を示すこともあります。

症状としては鼻水、くしゃみ、咳、いびきといった軽傷なものから、呼吸の際に音がする、吸気努力と言われるようなお腹がベコベコ動き上手に息が吸えないような動きをする、呼吸がいつもより速いなど、早急に治療が必要な症状が挙げられます。

特に安静時の呼吸回数が1分間に40回以上だと呼吸が苦しい状況を疑います。

さらに呼吸が苦しい状態が続くと上手に熱を外に逃すことが出来なくなり熱中症などになってしまう場合もありますので、早期の診察が必要です。

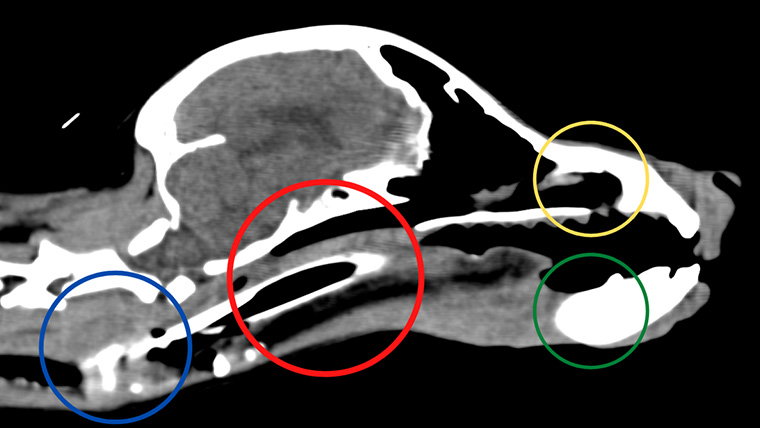

CTによる頭部の縦断面

- 黄色:鼻腔

- 緑色:口腔

- 赤色:咽頭

- 青色:喉頭(ここから気管へ連続します)

鼻孔(いわゆる鼻の穴)から咽頭までの間を鼻腔と言います。

症状としてはくしゃみや鼻水、時には鼻血などが認められることが多いです。

人でも想像しやすいようなアレルギー性やウイルス性の鼻炎は動物でも認められます。

また他の原因として砂や草といった「異物」や腫瘍、さらに歯の根元が腐ることにより口腔内と鼻腔が繋がってしまい症状を出すこともあります。

検査としては鼻水の性状や菌の有無を調べる他、従来のレントゲン検査、さらに当院ではより詳細を把握できるCT検査や鼻鏡で直接鼻腔内を観察することが可能です。

鼻腔、口腔から喉に至るまでを咽頭、喉の部分(気管入り口)を喉頭と言います。

この領域に構造的、機能的な異常が生じるといびきや呼吸の際に「ヒー、ヒー」という異常な呼吸音が聞こえることがあり、重症だと呼吸困難に陥ることがあります。

短頭種(鼻が短い犬種)に生じる短頭種気道症候群の重要な要素である軟口蓋過長症や咽頭に発生する腫瘍や異物による閉塞、また大型犬のゴールデンレトリバーやラブラドールレトリバーなどに多く異常が見られる喉頭麻痺などがこの領域の病気として挙げられます。

またこれらの病態により気道の閉塞が起こると、さらに下の気道(気管や肺実質)が陰圧状態となり、二次的な気管虚脱や肺水腫(肺に水が溜まり呼吸が苦しくなる状態)に陥る場合もあります。

猫の有名な病気として、鼻咽頭、外耳道に発生する鼻咽頭ポリープと言われる良性の腫瘤があります。

この病気は比較的若齢の猫に発生し、いびき、鼻汁、時には呼吸困難などを引き起こし、耳道から腫瘤が中耳の方に伸びていくと神経症状を引き起こす場合もあります。

感染性の病気として治療されていることが多いですが、症状がいつまで経っても改善しない、悪化していく場合は要注意です。

この領域の病気の厄介なところは、レントゲン検査、血液検査などの麻酔をかけずに行うことのできる検査では診断が困難であるというところです。

そのため疑わしい場合は麻酔下で口腔内、咽頭部を観察し、場合によってはCT検査や内視鏡が必要となります。

特に喉頭麻痺の診断は呼吸している状態での喉頭部の動きで判断するため、麻酔は必須となります。

気管は喉頭から続くホース状に伸びる組織で、胸腔(胸の中)を通って徐々に枝分かれしていき気管支となり肺に至ります。

この肺へと続くホースが細くなったり異物が入ったりすることにより閉塞を起こすと呼吸困難に陥ります。

気管はC字状の気管軟骨と言われる軟骨が連なって形成されており、何らかの原因でこの軟骨が歪んでしまうと、高齢の小型犬で多く認められる気管虚脱が起こります。

気管虚脱の症状としていわゆるガチョウの鳴き声と言われる「ガー、ガー」という異常呼吸音が有名です。

前述したように肺へと続くホースが潰れて細くなってしまうため呼吸困難や肺実質が陰圧状態となり二次的に肺水腫を引き起こしてしまう場合もあります。

診断はレントゲン検査で息を吸っている状態と吐いている状態での気管の径を確認します。

さらに気管支鏡と言われる気管に入れる内視鏡を使って実際の気管の状態や重症度を判断します。

内科的な治療を行う場合もありますが、より重度に気管が潰れてしまっている原発性気管虚脱の症例に対しては気管を広げる処置が必要です。

短頭種(鼻が短い犬種)は、見た目とともに上気道の形態も特徴的で、その特徴ゆえに閉塞性の呼吸を示すことがあります。

この呼吸器症状の一連の病態を短頭種気道症候群と呼びます。

具体的な特徴として鼻の穴が狭い(外鼻孔狭窄)、口腔と鼻腔の出口を分けている軟口蓋が長い(軟口蓋過長症)、気管が他の同体重の犬種に比べて細いなどが挙げられます。

これらの原因により、いびきやひどいパンティング、運動や暑さに異常に弱くなるなど、呼吸困難などの症状を示します。また咽頭部に過剰な陰圧がかかるため、二次的に気管虚脱や肺水腫を起こしてしまう場合もあります。

そのため上手に熱を身体から逃すことが短頭種は非常に苦手で、特に暑い時期は熱中症のリスクが非常に高く注意が必要です。

下部気道は気管支、肺実質が含まれます。

気管は枝分かれを繰り返し徐々に細い気管支となり最終的に二酸化炭素、酸素などのガス交換を行う肺胞に至ります。

この空気の通り道に感染が起きたり水が溜まったりする、さらには肺に腫瘍ができることで呼吸が苦しくなってしまいます。

重症化すると呼吸がいつもより異常に速い、常に上を向いて呼吸している、チアノーゼを起こしているなどの症状が見られます。

下部呼吸器疾患は種類が非常に多いため、実際に診断や治療をすることの多い肺炎、肺水腫(肺内に水が溜まる病態)についてご説明します。

肺炎は何らかの原因によって肺実質に炎症が起こる病気で、発熱や食欲不振、咳、頻呼吸、悪化するとチアノーゼを起こし呼吸困難に陥ります。

原因によって細菌性、ウイルス性、アレルギー性などに分類されます。

多く認められるのは誤嚥を起こした後に起こる誤嚥性肺炎で、嚥下能力の落ちた高齢動物や口と鼻がつながってしまう口腔鼻腔瘻管(多くの場合歯が悪いことが原因)のある動物、他にも何らかの原因により誤嚥してしまうと、口腔内や胃内の細菌により肺炎を起こしてしまいます。

診断は問診、身体検査と血液検査やレントゲン検査、その他の画像検査を組み合わせて実施しますが、後述する肺水腫(肺に水が溜まる病態)と画像上区別するのが難しい場合も多く、診断に苦慮する場合もあります。

また、混合ワクチンの接種プログラムが完了していない子犬やワクチン未接種の動物、免疫が低下している動物などでは、ウイルス性肺炎を引き起こすことがあります。

犬ではジステンパーウイルス、アデノウイルス、パラインフルエンザウイルスなどが主な原因ウイルスとなります。

二次的に細菌感染を引き起こすと重症化してしまう場合が多いです。

何らかの原因によって肺実質に液体が溜まってしまう病態です。

動物で一番多い原因は心不全によって起こる心原性肺水腫(循環器で詳細記述)です。

また上部気道閉塞やアナフィラキシー、重度の熱中症などによっても肺水腫を引き起こすことがあります。

当院の考え方・治療方針

当院では、呼吸を楽にし呼吸困難や熱中症、突然死などのリスクを下げるため外科的な処置を実施しています。

具体的には鼻の穴を広げる手術(外鼻孔狭窄整復術)や長い軟口蓋を短くする手術(軟口蓋過長整復術)などが挙げられます。

また短頭気道症候群は加齢とともに病態が進行するため、可能な限り早期に手術するのが望ましく、若い犬の避妊、去勢手術の際に予防的にこれらの手術実施を提案する場合もあります。

気管に関する治療では、気管を内側から広げる気管ステントの設置を実施しています。

この処置は気管支鏡を使って設置するため切開などの必要がなく、低侵襲に手技の実施が可能です。

一方で咽頭、喉頭部の閉塞により気管に陰圧がかかり二次的に気管虚脱が起こる場合もあり、全ての症例でステント設置が適応となるとは限らず、根本の原因追及が必要となる場合もあります。

呼吸器に関する症例は外科手術の適応になる場合が比較的多くあり、手術により呼吸が楽になり生活の質(QOL)が向上すると判断した場合、ご家族様と相談の上で外科的治療を提案しています。

呼吸に関する気になる症状や異常があれば、お気軽にお問い合わせください。

症例紹介

現在準備中